経営/マネジメント

広報ツールを棚卸して、支援者コミュニケーションの頻度も検討する:ファンドレイジングの教科書 第9回

ファンドレイジングの教科書

▷ 1.まずはステークホルダーを分析、そこからステップアップ戦略を

▷ 2.そのつぎに、自団体の強みを認識するSWOT分析する

▷ 3.業界をみて他との区別できるか、ポジショニングを分析してみる

▷ 4.ステップアップ戦略をとるために、各階層にはどれぐらいの支援者が現在いるか

▷ 5.過去の寄付額はどれぐらいの金額かをドナーレンジチャートで

▷ 6.支援者のペルソナをしっかりと把握する、ヒアリング、その先のドナージャーニーも

▷ 7.支援者に応じた基本メッセージの発信する

▷ 8.ドナーレンジチャートから支援者が応援しやすい寄付メニューを構築する

▷ 9.広報ツールを棚卸して、支援者コミュニケーションの頻度も検討する

▷ 10.支援者拡大のためのツールを作成する

初めてファンドレイジングに取り組みする団体・組織向けに[ファンドレイジングの教科書]として10回シリーズで連載してきた本シリーズも今月を含めて、残りあと2回となった。かなり具体的な取り組みについて、解説することになってきたが、細部にとらわれすぎないようにして、何のためにこれを行っているのか、何度もこのシリーズの1回からを読み直してもらいたい。

ファンドレイジングのゴールデンルールとは

今から随分と前になるが、2009年に認定NPO法人日本ファンドレイジング協会が発足するにあたり、記念講演会を行った。そのゲストとして当時の米国ファンドレイジング協会・会長のポーレット・マエハラ氏が来日してファンドレイジングの可能性について講演された。素晴らしい講演であったが、質疑応答の中で会場参加者から「ファンドレイジングのゴールデンルール(黄金律)とは何ですか?」と質問したところ、マエハラ会長は「Ask & Thanks」と答えられた。極めて言えばこの二つなのだということをまず心においてもらいたい。

図1:「Ask & Thanks」

「Ask」についていえば、寄付のお願いをしていくことは、単なる資金的な援助を求めていくだけでなく、そこに社会的な課題があることに共感してもらい、その解決策を理解して、納得してもらうための働きかけである。そして、それによって相手を寄付を通じて、社会課題解決に参画するきっかけを与えていくことになる。[No Ask, No money]とか[Never Ask, Never in]といわれるところのゆえんでもある。

「Thanks」については、依頼してご寄付いただいたらそれで終わりではなく、「寄付」とは「寄り添っていく」という意味を込めたものであり、寄付してからその事業がどうなるのかその先が気になっているので、しっかりと寄付の使い道について伝えていくことが大切だ。それは「あなたからお預かりしたご寄付を大切に取り扱い、このように役立たせてもらいました。おかげさまで、あなたのご寄付を含めてみなさんの大きな支えによって、社会的課題の解決をこのように進めていくことができ、未来に明るい希望が持てるようになりました」と伝えることでもある。こちらのほうの合言葉は「7サンクス」と言われる通り、一度ご寄付を受けたら、一年に7回感謝を伝えていくというものだ。

参考) ■支援者のメールアドレスが少ない非営利組織のコミュニケーションを考える

広報ツールを棚卸してみる

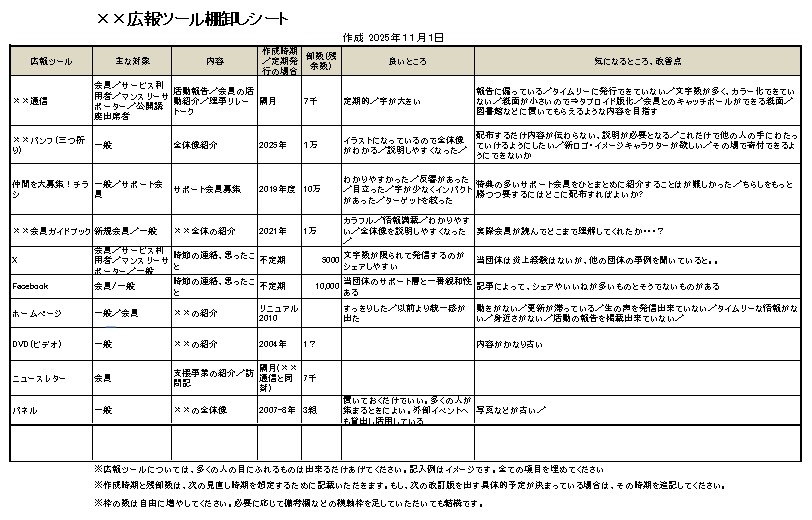

組織・団体として、外部に向けての広報にはどんなツールを使っているだろうか?広報的なメッセージやタグラインを整えることについて触れたが、広報ツール全体としてどんなものが現状あるかを見つめなおして、そこから改善の糸口を探ることは、有効な手段となる。

そのためには、まずどんな広報に関するツールがあるかを一覧にして書き出してみる。その際に、具体的な在庫数、対象としている層、更新時期などに加えて他の資材と比べて、改善のアイデアなど思いついたら、書き込んでいく。実はこれだけで、かなり客観的に全体像と改善点が把握できるようになってくる。もしも可能であれば、ベンチマークとする他の団体と比較してみることも効果的だ。

図2:広報ツールの棚卸一覧

支援者コミュニケーションの頻度を見つめなおしてみる

「セブン・サンクス」といってもやみくもにコンタクトをとっていても、うまく「7回/年」の機会は創り出すことはできないので、能動的にカウントして、計画することが必要だ。クラウドファンディングなどでは、プロジェクトの取り組み紹介ページとして「活動報告」「新着情報」を支援者に伝える機能があったりするが、これらも活用するとよい。

新しいプロジェクトを始める際には、始める前に過去の支援者にもその事前予告をしていくと効果が高いのだが、以前のプロジェクトの新着情報の機能を活用して、活動報告の一環として次のプロジェクトの事前告知を行うとよい。ただし、これも「お願い」ばかりだと相手にあきられたり、「またか」と思われたりするので、それが希釈するようにしっかりとした活動報告、特に寄付が生み出したエピソード、課題解決の途中で起こった新しい発見など、生み出した価値を少しずつ伝えていくようにする。

こうした積み重ねが支援者と団体・組織の「心の距離感」を縮めて、顔と顔が見える関係にして、支援者の当事者感・自分事感を高めていく。このようにして支援者コミュニケーションによって、単に情報が伝えられたというだけでなく、いかにして関係性が深まったかを起点に考えていくとよい。

本稿で取り上げたい「ご質問」「ご相談」がございましたら、ぜひお聞かせください。