経営/マネジメント

そのつぎに、自団体の強みを認識するSWOT分析する:ファンドレイジングの教科書 第2回

ファンドレイジングの教科書

▷ 1.まずはステークホルダーを分析、そこからステップアップ戦略を

▷ 2.そのつぎに、自団体の強みを認識するSWOT分析する

▷ 3.業界をみて他との区別できるか、ポジショニングを分析してみる

▷ 4.ステップアップ戦略をとるために、各階層にはどれぐらいの支援者が現在いるか

▷ 5.過去の寄付額はどれぐらいの金額かをドナーレンジチャートで

▷ 6.支援者のペルソナをしっかりと把握する、ヒアリング、その先のドナージャーニーも

▷ 7.支援者に応じた基本メッセージの発信する

▷ 8.ドナーレンジチャートから支援者が応援しやすい寄付メニューを構築する

▷ 9.広報ツールを棚卸して、支援者コミュニケーションの頻度も検討する

▷ 10.支援者拡大のためのツールを作成する

前回で「団体に対しての支援者たちがどこにいるかを発見する」ことができたら、次には「団体は現状としてどういう状況に置かれているのか」を把握していこう。この時に、よく活用しているのが「SWOT分析」だ。

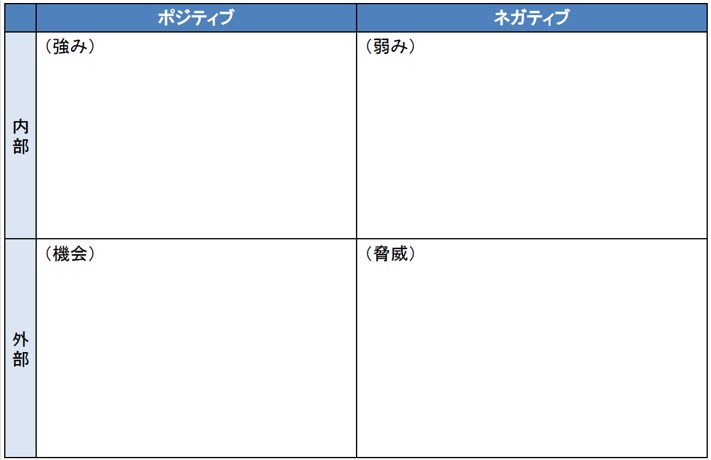

SWOT分析(スウォット分析)とは、企業や事業の現状を明らかにする際に用いられるフレームワーク。対極にある内部環境の「強み」「弱み」そして、外部環境の「機会」「脅威」を書き出すことで、4つの要素に紐づけられて、全体像として客観的に整理し、分析することができる。SWOT分析は項目の洗い出しをするだけでは意味がない。当初の目的に合わせて、具体的な戦略決定まで、しっかりと話し合おう。

【SWOT分析の4つの要素】

- 強み(Strength):団体がもつ資産やブランド力、品質など、組織の利点や長所、内部環境のプラス要因

- 弱み(Weakness):組織の弱点や経営上で気になったり、問題になりそうな課題など団体の内部環境におけるマイナス要因

- 機会(Opportunity):組織にこれから訪れるチャンスなど、団体を取り巻く外部環境におけるプラス要因

- 脅威(Threat):組織にとっての心配事、マイナスの影響をもたらせる可能性があるものなど団体を取り巻く外部環境のマイナス要因

図1:SWOT分析

SWOT分析の進め方

【準備物】

模造紙、付箋紙、マジックペン

1)大きな模造紙に4つのマスを描き「強み」「弱み」「機会」「脅威」と名付けておく。

図2:SWOT枠

2)最初に各自が、手元に付箋紙をつかって書き出し、その後、話し合いで記入したものを披露しあってまとめていき、足りないものがあれば書き足していくというスタイルで進めていく。

3)まず、事業や組織におけるS・W・O・Tそれぞれの要素を抽出する。付箋紙を使って、S(強み)とW(弱み)には、組織の持つ人材、資金、技術、IT環境、情報、拠点などの内部要因を書き出していく。付箋紙を活用するのは、位置を簡単に変更できるためだが、直接、表へ書き込みしても構わない。

4)「強み」を考えていくと「弱み」が、また「弱み」を考えていくと「強み」がわかる場合がある。どんどん書き出していくことが大切だ。「強み」では「競合他団体と明確に区別できているポイント」や、「組織が支持されている理由」など顧客視点に立って考えてみると良い。

また、今は強みと言えないような小さな要素でも、今後、強化していくことで強みに発展することもあるため、さまざまな視点から考えることが大切。「弱み」では「強み」と反対に「競合他団体にあって自組織にはない点」や「自組織が苦手としていること」など組織内を客観的にみて整理していく。「強み」「弱み」に書き出させそうな事項として次のようなものがある。

- 認知度やブランド力

- インフラ

- 価格や品質

- 資源

- 立地

- サービス

- 技術力

5)次に、組織を取り巻く経済状況、技術革新、規制、顧客や競合他団体との関係、予測されるビジネスチャンスなどの外部環境のうち、追い風が吹いてきそうなものについては「O(機会)」に、心配事になりそうなものは「T(脅威)」に分類する。「機会」「脅威」に書き出させそうな事項として次のようなものがある。

- 市場規模や成長性など

- 競合の状況

- 景気や経済状況

- 政治の状況

- 法律や規制

6)さきほどの「強み」「弱み」と同じく、書き出していると相対的な「機会」と「脅威」が出てくることがある。また発想が豊かになって「強み」「弱み」も出てくる場合もあるので、俯瞰して、4つの象限で見つめ直しておくことが大切だ。

ここで注意しておきたいのはよくどちらかなと判断に迷う「弱み」と「脅威」の混同について。内部環境である「弱み」は、自分たちの努力で強みに変えることもできる部分だが、外部環境である「脅威」は自分たちの努力だけでは変えようがない部分となる。厳密には仕分けが難しい場合もあるが、原則として内部要因は「その組織内で改善することができるもの」、外部要因は「その組織だけで変えることが不可能なもの」、という目安を設けておくとよい。

図3:SWOT分析の記入例

7)出来上がったものは、実は「第一段階」であって、SWOT分析は項目の洗い出しをするだけでは意味がない。「弱み」があるから、或いは「脅威」があるからまったく展開できないではないので、そうした中で他の資源を活用して展開できないかを考えるのが「第二段階=クロスSWOT分析」となる。

戦略や計画を立てるためには、組織の現状や競合団体、市場の将来性といった複数の要素を正しく把握・分析することが必要不可欠だが、第一段階で把握できた現状をうまく活かして、第二段階では「進むべき方向性」を示していくこと。これか戦略や計画になっていく。

8)クロスSWOT分析では、例えば「弱み」と「脅威」を掛け合わせ、影響力を最小限にとどめるためにどう対応すべきかを検討する。一般的には内容環境として「弱み」の部分は、何らかで補ったり、改善したりして「弱み」を克服していく。

逆に「強み」がある部分については、組織を伸ばしていくために、どのようにして「強み」を活用するかを検討していく。

【クロスSWOTで検討する】

■機会×強み 自組織の強みを機会に活かして大きく成長する

最も成長しやすい領域なので、この組み合わせになっているところをまず検討する。ただし、同業他団体が多く参入してくるとしたら、脅威へ引き寄せられて行っていると言える。

■機会×弱み 弱みを補強して機会を活かせるように対策する

弱みが原因で機会を逃すことにならないように、弱みを克服するための改善策をたてて、せっかくの機会を活かしていくためにはどうすべきかを話し合おう。

■脅威×強み 強みを活かし、脅威を避けたり、機会として活かす

自分たちの強みを活かして、驚異の影響を避けたり、また場合によっては機会として活かすことを考える。例えば、競合他団体がこの領域は難しいと認識しているとしたら、場合によってはオンリーワンとしてビジネスチャンスにもなり得る。

■脅威×弱み 弱みを理解し、脅威を避けたり、影響を最小限にする

自分たちの弱みを理解して、脅威による影響を避けたり、最小限にするにはどうすべきかを考えていく。例えば、業態や驚異のレベルによっては、大打撃を受ける可能性もあるので、その前に事業の撤退を検討するなどしてリスクを最小限に抑えるようにする。ここはしっかりと意識したい要素のひとつである。

図4:クロスSWOT

9)強みや機会を考える時に、わすれてはならないのは、競合する他団体。同じような分野で同じような対象に対して活動をしていた場合に、他との違いを「一言でいう」とどんなことになるかを検討してみても、より自分たちだけの「強み」が明確になってくる。

特に新しい市場での事業展開では、早い者勝ちというか、最初は競合がおらず一人勝ち状態であったとしても、他者が参入してきて、例えばソーシャルばかりではなく、より資金力がある企業が参入することで、機会から脅威へ変わっていくことも予想できる。

SWOT分析によってわかること

1.既存事業の改善点が見つかる

既存事業が行き詰っている時に何を改善すればよいかが把握できていない場合がある。SWOT分析の4つの要素に従って書き出していくだけで、外部環境・内部環境について把握している事実を見つめ直すことができ、どこから手を付けていったらよいか、これまで見落としていたポイントを発見することができる。

2.新規事業の将来的なリスクも見つかる

今のところ、うまくいっている事業であっても、将来にわたってずっと好調さを持続していくとは限らない。SWOT分析を活用することで、時流や競合の影響を受けないで必要な要素を把握することも可能となる。

3.メンバー間の意統一ができる

内部環境と外部環境、機会と脅威などの両側面に目を向けることで、客観的に全体の状況を捉えて分析でき、メンバーと話し合うことで、分析対象となった事業などへの理解が深まり、参加者の意思の統一やすり合わせがしやすくなってくる

SWOT分析の限界

SWOT分析で多くのことが把握できる反面、例えば判断しづらい要素であっても内部環境を必ず「強み」と「弱み」のどちらへ分類しなければならないため、そこには限界がある。分類できない場合もあるし、どちらに位置づけるかは、考え方や分析する人によって変わるためだ。

もうひとつは、多業種にわたって事業展開している場合には、内部環境、外部環境共に多因子による影響を受けることになり、「強み」「弱み」「機会」「脅威」といったシンプルな対極に位置づけることが難しくなってしまう。企業による戦略策定においてあまり持ち入れられなくなったのは、こうしたためであるが、事業ごとに絞って、シンプル化して検討する際には、わかりやすく全体像が把握できる。

参考 #23 ソーシャルセクターの支援者発見と組織状態の確認―ファンドレイジング・コンサルタントへの道

本稿で取り上げたい「ご質問」「ご相談」がございましたら、ぜひお聞かせください。