経営/マネジメント

業界をみて他との区別できるか、ポジショニングを分析してみる:ファンドレイジングの教科書 第3回

ファンドレイジングの教科書

▷ 1.まずはステークホルダーを分析、そこからステップアップ戦略を

▷ 2.そのつぎに、自団体の強みを認識するSWOT分析する

▷ 3.業界をみて他との区別できるか、ポジショニングを分析してみる

▷ 4.ステップアップ戦略をとるために、各階層にはどれぐらいの支援者が現在いるか

▷ 5.過去の寄付額はどれぐらいの金額かをドナーレンジチャートで

▷ 6.支援者のペルソナをしっかりと把握する、ヒアリング、その先のドナージャーニーも

▷ 7.支援者に応じた基本メッセージの発信する

▷ 8.ドナーレンジチャートから支援者が応援しやすい寄付メニューを構築する

▷ 9.広報ツールを棚卸して、支援者コミュニケーションの頻度も検討する

▷ 10.支援者拡大のためのツールを作成する

ここまで2回の取り組みを振り返ってみると、第1回「ステークホルダー分析」では自団体を取り巻く人々を見つめ直すことで、支援者層(ターゲット層)を発見すると共に、支援の拡がりと情報の発信にルートがあることがわかった。

第2回「SWOT分析」では、自団体を取り巻く内外の環境について客観的に認め直し、そこから特徴と市場を活かして、数ある中でどのような進め方をするかを選択する(セグメンテーション)ことができた。

これらは、マーケティング戦略を策定するうえで用いられる「STP分析」というフレームワークに沿ったプロセスということもできる。

STP分析とは

「S:セグメンテーション」(英語:Segmentation)

「T:ターゲティング」(英語:Targeting)

「P:ポジショニング」(英語:Positioning)

の頭文字を組み合わせたもので、セグメンテーションでは「市場の全体像を把握し、細分化する」ことを明らかにして、ターゲティングでは「細分化した市場の中から狙う市場を定める」であり、最後のプロセスとしてのポジショニングは、「競合他社との位置関係を決定する」ことで、自社製品の優位性などを明確化して販売する対象や方法を選択していくという進め方になる。

今回は、この最後のプロセス「ポジショニング」を通じて、より他団体との違いを明確にして、どのような提供価値があるかを際立たせていきたい。

「ポジショニングマップ」とは、マーケティング戦略で活用されるフレームワークの一つで、タテ・ヨコの2軸で作られたマトリクス上に、自団体・競合他他団体のサービス・製品などを配置した2次元の図表で、マップとして配置することで、市場の全体像や参入各社の製品の立ち位置が視覚的に確認しやすくなる。

SSTP分析の要素

①セグメンテーション

ステークホルダー分析をもとにして、以下の軸でおもな市場を分ける。この場合、受益者に対してと支援者に対しては異なる市場となることを押さえておきたい。

こうして浮かび上がってくることは、自分たちの存在は自分たちだけでは真の姿に気づかないということだ。鏡を見るがごとく、自分たちの姿を確認することは難しい点と、他の存在があることによって、対比か、同じ分野かなど位置づけが明確になってくるからだ。

【BtoCの場合】たとえば、地域で活動する団体と受益者・支援者について

- 人口統計軸(年齢、性別、職業、家族構成、学歴 etc.)

- 地理的軸(地域、都市規模、人口密度 etc.)

- 支援者軸(支援者の属性、職業、年収、地域 etc.)

- 心理的軸(価値観、嗜好性 etc.)

- 行動面の軸(購買頻度、追求する便益 etc.)

- サービス製品の種類軸(源流(部品軸)、川下(組立軸) etc.)

【BtoBの場合】たとえば、中間支援組織などが地域の組織に働きかける場合

- 人口統計軸(団体規模、事業規模、日本標準産業分類 etc.)

- 組織のタイプ軸(NPO、企業、メーカー、病院、農家 etc.)

- 地理的軸(立地、地域 etc.)

- 分野別軸(まちづくり、こども、国際協力、災害対応 etc.)

- 行動指針軸(クイック、安定的、信頼性 etc.)

②ターゲティング

セグメンテーションによって細分化した市場の中から「ターゲティング」では、自団体が狙うべき市場を絞り込み、ターゲット顧客像を明確にする。ここではSWOT分析であきらかになった影響を受ける内外の環境について意識することができる。ほかの組織がどのポジションにいるから、自組織としては、このポジションを目指すとか、支援する層はこの分野に数多く存在しているのに、他に競合がないならば、そこを重点的に担うべきだとか、進めべき方向性が浮かび上がってくる。

その際に、進むべき市場(ターゲット)の選定基準として「6R」と呼ばれるフレームワークを活用できる。

[ターゲティングの選定基準] 6R

- 市場規模 (Realistic Scale)

市場規模が適切かどうか?十分な規模があるかどうかはもちろん、大きすぎると競合が多い可能性がある点には注意する。 - 成長性(Rate of Growth)

市場の成長性はあるか?現在の市場規模は小さかったとしても高い成長性が見込めるならば、候補として検討するべきである。 - 競合状況(Rival)

この市場に参入している競合が多くないか?一般的には競合が少ない方が好ましく、競合が多い場合は自団体の強みを活かせることが重要となる。 - 優先順位(Rank)

自製品やサービスは支援者や受益者にとって優先順位が高いものか?受益者の興味関心度が高いほど、市場においても注目を集めやすくなる。 - 到達可能性(Reach)

支援者や受益者へ的確にアプローチできるか?製品・サービスの提供が可能かどうかだけでなく、宣伝や働きかけが届くかどうかも判断材料となる。 - 反応の測定可能性(Response)

アプローチした効果を測定できるか?効果測定ができないと、成果を把握できないだけでなく、改善施策が実行できない。

③ポジショニング

ポジショニングとは、競合している他団体や組織または提供するサービスや製品との違いを際立たせ、支援者や顧客に対してアピールできるような自団体の提供価値を決めるプロセスのこと。広告マーケティングの世界では、大量生産の製品が市場へ大量に出回るようになった1960年代頃から使用されるようになり、売り手市場から買い手市場への転換に伴い、消費者をめぐる企業間競争を有利に展開するための重要な手法として他の業界へも普及した。

いわば「フェアトレードチョコレートはAの製品でなければ」「困窮者支援は特徴的な支援を行っているBへの支援と決めている」というように「代名詞」的な圧倒的なイメージ、応援者の心の中に明確なポジションを構築する施策を意味している。

ポジショニングマップをつくろう

ポジショニングマップは、評価・価値軸で表されたポジションに自団体や他団体が位置することによって、特徴が一瞬にして把握することができるだけでなく、ポジションを変えることで他との決定的な違いが明確になるなどが発見することで、重要な戦略策定のための意思決定に役立つものだ。他団体との際立った違いを打ち出すことができる独自のポジションはどこにあるのかを見極めることで、既存製品やサービスのマーケティング戦略を見直すときはもちろん、新規事業の立ち上げ時や新製品開発時にも活用できる。

具体的には「ニーズの把握を行った上で比較表を作り、タテ・ヨコ軸を決定して、マップへ落とし込む」という流れで作成していく。

ポジショニングマップの進め方

【準備物】

模造紙、付箋紙、マジックペン

1)ポジションニングマップの軸を決めるためには、ポジショニングの元となるニーズの洗い出しを行う。このニーズは、購買決定要因(KBF:Key Buying Factor)と呼ばれ、ターゲットの重点評価と自団体・他団体の製品やサービスの評価を比較している。購買ということが馴染まないので、ここでは「なぜ支持されるのか」の観点でみていくとよい。 このKBF(購買決定要因)を把握するためには、インタビューやアンケートは非常に有効。既存支援者や見込み対象に「選ばれるポイントは何か?」「団体や事業を選択する際は何を重視するか?」などを質問してニーズの把握に務める。

※KBF(Key Buying Factor:購買決定要因)とは、購入対象となる製品の価値や価格の中で、顧客が商品の購買を決める際に、重視する要素を示す。例えばラーメンであれば、見た目・価格の値ごろ感・具・スープ・麺などの好みの味わい・店舗の雰囲気・立地などがKBFとしてあげられる。

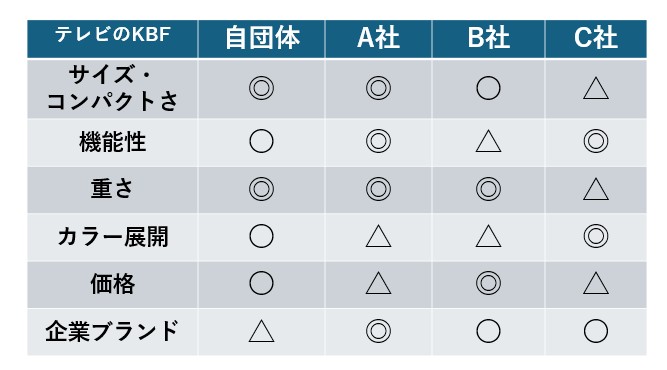

2)洗い出したKBF(購買決定要因)を比較表にして、分析評価する。

図1:KBF比較表

市場・ユーザー(支援者/支援先)を調査を基にして、評価基準となる項目を書き出し、その優先度を評価する。その上で、自団体と他団体を想定していき、評価基準に対してどういう状態にあるかの現状を分析・評価を行う。

3)タテ・ヨコ軸を決定する

ポジションニングマップはタテ・ヨコの2つの評価軸で評価をマップにして表現するため、どの要素を軸にするかは非常に重要。自団体のサービスや製品の優位性を確認したい場合には、抽出した評価項目=KBFのうち、自団体が優位になっている項目を軸として選択する。より客観的に自団体の置かれている立場を評価したい場合には、KBFのうち、最もユーザーの行動に影響を与えると思われる項目について選択するようにする。「使える」ポジションニングマップにするためには、2つの軸はできる限り、相関性が低いものを選び出す。例えば「価格の高低」と「豪華さの高低」といった要素を軸とすると価格が上がれば一般的に内容や性能も向上していくため、右肩上がりに製品がマッピングされるだけになってしまい、他との区別できる要素が際立たない。「2軸の要素は独立した関係性をもつもの」を選ぶのが望ましい。

4)マトリクスをつくり、マッピングする

選択した項目をタテ・ヨコ2軸にすると4つの象限が現れる。これを意識しながら、2)で作成したKBF比較表を基にして、自団体と他団体のサービスや製品についてマッピングしていく。相対的に位置関係が納得できるかを確認する。完成したポジションニングマップに、さらに今後の施策や事業開発、製品開発などを書き足していく。

図2:ポジションニングマップ

ポジショニングマップでよくある例として、競合との関係性を意識しすぎて「いかにライバルと差別化を図れるか」といった観点に立ちすぎて、自団体の得意分野ばかりに偏った軸を選んでしまうことなどがある。より客観的に市場を分析したいときは、ニーズを意識して、その購買行動を左右できる要素、まさに購買決定要因をしっかりと比較できる軸を設定する。

【軸としてよく使われる要素】

- 価値に関連する軸

サービス・製品が持つ本質的な価値は、最も比較に値する要素となる。例えば「宿泊先」であれば、「高級志向か大衆志向か」「リラクゼーション重視か機能性重視か」といった軸が考えられる。この場合、2軸は、単純に「価格と品質」といった相関性の高い軸を選ばないよう注意が必要となる。 - 機能や性能に関連する軸

サービスや製品の機能や性能は、また比較しやすい要素となる。例えば「トートバッグ」であれば、「手持ちしやすさ」や「容量」「価格」「耐久性」などが軸となりえる。ただし、「素材」「リサイクル率」といった、やや専門的な内容が含まれる場合は、そのような専門知識を持つユーザー層がターゲットである場合にのみ適用するなどの検討が必要。 - 用途に関連する軸

どのようなシーンや用途で用いられるかも軸となる。例えば「オンライン会議ツール」であれば「プライベートで使うのか、オフィシャルで使うのか」などがあげられる。 - セグメンテーションの軸とポジショニングの軸(KBF)が混在していないか

本来は、セグメントしていて、別ものとして扱うべき他団体と同軸で比較すると事業戦略としては活用できるがマーケティング戦略として活用する際にはユーザー視点に欠けているともいえる。例えば「年間予算の大小」×「実績の豊富さ」を軸にした場合、日本を代表する組織と地域で小さく活動している団体とはユーザーは同軸で見ていないと言えるためだ。

自団体の成長ステージによる軸の決め方

- トッププレイヤー

市場においてトップシェアを持つ「マーケット・リーダー」、もしくはトップシェア奪取を目指す「マーケット・チャレンジャー」であれば、顧客から重要とされるKBFを軸にする。自団体のウィークポイントを発見、改善するのに効果を発揮する。 - ニッチプレイヤー

次にマーケットシェアは小さくても独自の地位を獲得したい「マーケット・ニッチャー」であれば、自団体の優位性が際立つ軸を設定するのがよい。自団体のストロングポイントをより伸ばすことで、市場の全体シェアではまったく「マーケット・リーダー」に敵わないとしても、少なくともこの分野では優位である、或いは1つもしくは2つの分野で圧倒的に勝利するために効果を発揮する。 - 未知の開拓者

誰もまだ足を踏み入れたことのない新規の領域である場合には、まだユーザー側で購買決定要因(KBF)が明確でないことが多いため、チャンスであるが当たり外れが大きいと言える。精度を高めるためには、見込みユーザーに対するインタビューを実施するなどして、ターゲットに対する解像度を高めて、いったん仮説ベースで軸を仮置きしながら、試行的なアプローチで進めていくのが望ましい。

ポジショニングマップでわかること

ポジショニングマップで、見えていなかった要素が際立って把握できるだけでなく、今後どのように施策を進めていけばよいのかについて活用できるようになる。

- 自団体のサービスや製品の魅力を分析する

客観性が高いポジションニングマップを作成することで、自団体が他団体に比べて際立っているところが明快になり、ユーザーに向けてアピールすべき「魅力」を発見しやすくなる。それはこれまで発信している広告戦略が、ユーザーが感じている魅力とずれていないかも確認することができ、今後どのように進めていくのか=戦略に落とし込むことができる。 - 自団体の隠れた優位性を見つける

さまざまな軸を用いたマップを複数作ってみることで、価格や機能、性能など自社製品が優位なポイントを多面的に確認できる。そうしていく中で、あまり目立ちにくいけれども実はこれも「強み」として押し出せる特徴が発見できていく。 - 進めていくべき空白領域を見つける

現状を評価して相対的な位置関係であるならば、ブルーオーシャン=誰もまだ漕ぎ出していない海域、はどこか、そしてそこには勝算があるかを検討するきっかけができる。ポジショニングマップによって発見された空白領域(ブルーオーシャン)でなくても、まだ他団体が進出しはじめたばかりの領域(アーリーステージ)の場合でも、その内容を詳しく整理、分析し、さらにその上をいくためには、どんな事業や製品開発を行ったらよいかといった「攻めの」判断指標となる。これを「リポジショニング」と呼ぶ。すなわち、自団体のサービスや製品の特長を変更させてより際立つ位置に移動させることで、マップ上では明示がしやすいが、実際にはサービス・製品・現場のオペレーションなどの変更を伴うことを覚悟しなければならない。しかしながらそれを検討していく中で、当初のポジションニングマップでは選択しなかった軸を新たにKBFから設定することで「新しい視点」を発見できる場合もある。このようにとらえていくと、自団体だけでなく他団体のサービスや製品も日々改善されていくので、ポジションニングマップには完成はない。

ポジションニングマップの限界

タテ・ヨコの2軸によってつくられた2次元で示されているため、客観的に全体の状況を捉えて分析できる反面、前回のSWOT分析同様に、例えば判断しづらい要素であっても軸のなかでの相対的な位置づけをしていくどこかへ分類しなければならないため、そこには限界がある。分類できない場合もあるし、どちらに位置づけるかは、考え方や分析する人によって変わるためだ。

本稿で取り上げたい「ご質問」「ご相談」がございましたら、ぜひお聞かせください。